第六章 遠景謀劃

到2035年,鄉村振興取得決定性進展,農業農村現代化基本實現。農業結構得到根本性改善,農民就業質量顯著提高,相對貧困進一步緩解,共同富裕邁出堅實步伐;城鄉基本公共服務均等化基本實現,城鄉融合發展體制機制更加完善;鄉風文明達到新高度,鄉村治理體系更加完善;農村生態環境根本好轉,生態宜居的美麗鄉村基本實現。

到2050年,鄉村全面振興,農業強、農村美、農民富全面實現。

第三篇 構建鄉村振興新格局

堅持鄉村振興和新型城鎮化雙輪驅動,統籌城鄉國土空間開發格局,優化鄉村生產生活生態空間,分類推進鄉村振興,打造各具特色的現代版“富春山居圖”。

第七章 統籌城鄉發展空間

按照主體功能定位,對國土空間的開發、保護和整治進行全面安排和總體布局,推進“多規合一”,加快形成城鄉融合發展的空間格局。

第一節 強化空間用途管制

強化國土空間規劃對各專項規劃的指導約束作用,統籌自然資源開發利用、保護和修復,按照不同主體功能定位和陸海統籌原則,開展資源環境承載能力和國土空間開發適宜性評價,科學劃定生態、農業、城鎮等空間和生態保護紅線、永久基本農田、城鎮開發邊界及海洋生物資源保護線、圍填海控制線等主要控制線,推動主體功能區戰略格局在市縣層面精準落地,健全不同主體功能區差異化協同發展長效機制,實現山水林田湖草整體保護、系統修復、綜合治理。

第二節 完善城鄉布局結構

以城市群為主體構建大中小城市和小城鎮協調發展的城鎮格局,增強城鎮地區對鄉村的帶動能力。加快發展中小城市,完善縣城綜合服務功能,推動農業轉移人口就地就近城鎮化。因地制宜發展特色鮮明、產城融合、充滿魅力的特色小鎮和小城鎮,加強以鄉鎮政府駐地為中心的農民生活圈建設,以鎮帶村、以村促鎮,推動鎮村聯動發展。建設生態宜居的美麗鄉村,發揮多重功能,提供優質產品,傳承鄉村文化,留住鄉愁記憶,滿足人民日益增長的美好生活需要。

第三節 推進城鄉統一規劃

通盤考慮城鎮和鄉村發展,統籌謀劃產業發展、基礎設施、公共服務、資源能源、生態環境保護等主要布局,形成田園鄉村與現代城鎮各具特色、交相輝映的城鄉發展形態。強化縣域空間規劃和各類專項規劃引導約束作用,科學安排縣域鄉村布局、資源利用、設施配置和村莊整治,推動村莊規劃管理全覆蓋。綜合考慮村莊演變規律、集聚特點和現狀分布,結合農民生產生活半徑,合理確定縣域村莊布局和規模,避免隨意撤并村莊搞大社區、違背農民意愿大拆大建。加強鄉村風貌整體管控,注重農房單體個性設計,建設立足鄉土社會、富有地域特色、承載田園鄉愁、體現現代文明的升級版鄉村,避免千村一面,防止鄉村景觀城市化。

第八章 優化鄉村發展布局

堅持人口資源環境相均衡、經濟社會生態效益相統一,打造集約高效生產空間,營造宜居適度生活空間,保護山清水秀生態空間,延續人和自然有機融合的鄉村空間關系。

第一節 統籌利用生產空間

鄉村生產空間是以提供農產品為主體功能的國土空間,兼具生態功能。圍繞保障國家糧食安全和重要農產品供給,充分發揮各地比較優勢,重點建設以“七區二十三帶”為主體的農產品主產區。落實農業功能區制度,科學合理劃定糧食生產功能區、重要農產品生產保護區和特色農產品優勢區,合理劃定養殖業適養、限養、禁養區域,嚴格保護農業生產空間。適應農村現代產業發展需要,科學劃分鄉村經濟發展片區,統籌推進農業產業園、科技園、創業園等各類園區建設。

第二節 合理布局生活空間

鄉村生活空間是以農村居民點為主體、為農民提供生產生活服務的國土空間。堅持節約集約用地,遵循鄉村傳統肌理和格局,劃定空間管控邊界,明確用地規模和管控要求,確定基礎設施用地位置、規模和建設標準,合理配置公共服務設施,引導生活空間尺度適宜、布局協調、功能齊全。充分維護原生態村居風貌,保留鄉村景觀特色,保護自然和人文環境,注重融入時代感、現代性,強化空間利用的人性化、多樣化,著力構建便捷的生活圈、完善的服務圈、繁榮的商業圈,讓鄉村居民過上更舒適的生活。

第三節 嚴格保護生態空間

鄉村生態空間是具有自然屬性、以提供生態產品或生態服務為主體功能的國土空間。加快構建以“兩屏三帶”為骨架的國家生態安全屏障,全面加強國家重點生態功能區保護,建立以國家公園為主體的自然保護地體系。樹立山水林田湖草是一個生命共同體的理念,加強對自然生態空間的整體保護,修復和改善鄉村生態環境,提升生態功能和服務價值。全面實施產業準入負面清單制度,推動各地因地制宜制定禁止和限制發展產業目錄,明確產業發展方向和開發強度,強化準入管理和底線約束。

第九章 分類推進鄉村發展

順應村莊發展規律和演變趨勢,根據不同村莊的發展現狀、區位條件、資源稟賦等,按照集聚提升、融入城鎮、特色保護、搬遷撤并的思路,分類推進鄉村振興,不搞一刀切。

第一節 集聚提升類村莊

現有規模較大的中心村和其他仍將存續的一般村莊,占鄉村類型的大多數,是鄉村振興的重點。科學確定村莊發展方向,在原有規模基礎上有序推進改造提升,激活產業、優化環境、提振人氣、增添活力,保護保留鄉村風貌,建設宜居宜業的美麗村莊。鼓勵發揮自身比較優勢,強化主導產業支撐,支持農業、工貿、休閑服務等專業化村莊發展。加強海島村莊、國有農場及林場規劃建設,改善生產生活條件。

第二節 城郊融合類村莊

城市近郊區以及縣城城關鎮所在地的村莊,具備成為城市后花園的優勢,也具有向城市轉型的條件。綜合考慮工業化、城鎮化和村莊自身發展需要,加快城鄉產業融合發展、基礎設施互聯互通、公共服務共建共享,在形態上保留鄉村風貌,在治理上體現城市水平,逐步強化服務城市發展、承接城市功能外溢、滿足城市消費需求能力,為城鄉融合發展提供實踐經驗。

第三節 特色保護類村莊

歷史文化名村、傳統村落、少數民族特色村寨、特色景觀旅游名村等自然歷史文化特色資源豐富的村莊,是彰顯和傳承中華優秀傳統文化的重要載體。統籌保護、利用與發展的關系,努力保持村莊的完整性、真實性和延續性。切實保護村莊的傳統選址、格局、風貌以及自然和田園景觀等整體空間形態與環境,全面保護文物古跡、歷史建筑、傳統民居等傳統建筑。尊重原住居民生活形態和傳統習慣,加快改善村莊基礎設施和公共環境,合理利用村莊特色資源,發展鄉村旅游和特色產業,形成特色資源保護與村莊發展的良性互促機制。

第四節 搬遷撤并類村莊

對位于生存條件惡劣、生態環境脆弱、自然災害頻發等地區的村莊,因重大項目建設需要搬遷的村莊,以及人口流失特別嚴重的村莊,可通過易地扶貧搬遷、生態宜居搬遷、農村集聚發展搬遷等方式,實施村莊搬遷撤并,統籌解決村民生計、生態保護等問題。擬搬遷撤并的村莊,嚴格限制新建、擴建活動,統籌考慮擬遷入或新建村莊的基礎設施和公共服務設施建設。堅持村莊搬遷撤并與新型城鎮化、農業現代化相結合,依托適宜區域進行安置,避免新建孤立的村落式移民社區。搬遷撤并后的村莊原址,因地制宜復墾或還綠,增加鄉村生產生態空間。農村居民點遷建和村莊撤并,必須尊重農民意愿并經村民會議同意,不得強制農民搬遷和集中上樓。

第十章 堅決打好精準脫貧攻堅戰

把打好精準脫貧攻堅戰作為實施鄉村振興戰略的優先任務,推動脫貧攻堅與鄉村振興有機結合相互促進,確保到2020年我國現行標準下農村貧困人口實現脫貧,貧困縣全部摘帽,解決區域性整體貧困。

第一節 深入實施精準扶貧精準脫貧

健全精準扶貧精準脫貧工作機制,夯實精準扶貧精準脫貧基礎性工作。因地制宜、因戶施策,探索多渠道、多樣化的精準扶貧精準脫貧路徑,提高扶貧措施針對性和有效性。做好東西部扶貧協作和對口支援工作,著力推動縣與縣精準對接,推進東部產業向西部梯度轉移,加大產業扶貧工作力度。加強和改進定點扶貧工作,健全駐村幫扶機制,落實扶貧責任。加大金融扶貧力度。健全社會力量參與機制,引導激勵社會各界更加關注、支持和參與脫貧攻堅。

第二節 重點攻克深度貧困

實施深度貧困地區脫貧攻堅行動方案。以解決突出制約問題為重點,以重大扶貧工程和到村到戶到人幫扶為抓手,加大政策傾斜和扶貧資金整合力度,著力改善深度貧困地區發展條件,增強貧困農戶發展能力。推動新增脫貧攻堅資金、新增脫貧攻堅項目、新增脫貧攻堅舉措主要用于“三區三州”等深度貧困地區。推進貧困村基礎設施和公共服務設施建設,培育壯大集體經濟,確保深度貧困地區和貧困群眾同全國人民一道進入全面小康社會。

第三節 鞏固脫貧攻堅成果

加快建立健全緩解相對貧困的政策體系和工作機制,持續改善欠發達地區和其他地區相對貧困人口的發展條件,完善公共服務體系,增強脫貧地區“造血”功能。結合實施鄉村振興戰略,壓茬推進實施生態宜居搬遷等工程,鞏固易地扶貧搬遷成果。注重扶志扶智,引導貧困群眾克服“等靠要”思想,逐步消除精神貧困。建立正向激勵機制,將幫扶政策措施與貧困群眾參與掛鉤,培育提升貧困群眾發展生產和務工經商的基本能力。加強宣傳引導,講好中國減貧故事。認真總結脫貧攻堅經驗,研究建立促進群眾穩定脫貧和防范返貧的長效機制,探索統籌解決城鄉貧困的政策措施,確保貧困群眾穩定脫貧。

第四篇 加快農業現代化步伐

堅持質量興農、品牌強農,深化農業供給側結構性改革,構建現代農業產業體系、生產體系、經營體系,推動農業發展質量變革、效率變革、動力變革,持續提高農業創新力、競爭力和全要素生產率。

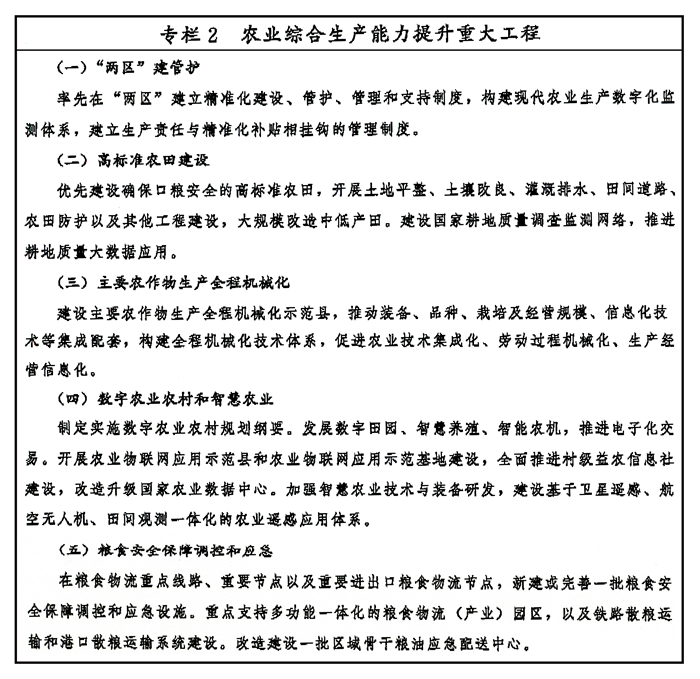

第十一章 夯實農業生產能力基礎

深入實施藏糧于地、藏糧于技戰略,提高農業綜合生產能力,保障國家糧食安全和重要農產品有效供給,把中國人的飯碗牢牢端在自己手中。

第一節 健全糧食安全保障機制

堅持以我為主、立足國內、確保產能、適度進口、科技支撐的國家糧食安全戰略,建立全方位的糧食安全保障機制。按照“確保谷物基本自給、口糧絕對安全”的要求,持續鞏固和提升糧食生產能力。深化中央儲備糧管理體制改革,科學確定儲備規模,強化中央儲備糧監督管理,推進中央、地方兩級儲備協同運作。鼓勵加工流通企業、新型經營主體開展自主儲糧和經營。全面落實糧食安全省長責任制,完善監督考核機制。強化糧食質量安全保障。加快完善糧食現代物流體系,構建安全高效、一體化運作的糧食物流網絡。

第二節 加強耕地保護和建設

嚴守耕地紅線,全面落實永久基本農田特殊保護制度,完成永久基本農田控制線劃定工作,確保到2020年永久基本農田保護面積不低于15.46億畝。大規模推進高標準農田建設,確保到2022年建成10億畝高標準農田,所有高標準農田實現統一上圖入庫,形成完善的管護監督和考核機制。加快將糧食生產功能區和重要農產品生產保護區細化落實到具體地塊,實現精準化管理。加強農田水利基礎設施建設,實施耕地質量保護和提升行動,到2022年農田有效灌溉面積達到10.4億畝,耕地質量平均提升0.5個等級(別)以上。

第三節 提升農業裝備和信息化水平

推進我國農機裝備和農業機械化轉型升級,加快高端農機裝備和丘陵山區、果菜茶生產、畜禽水產養殖等農機裝備的生產研發、推廣應用,提升漁業船舶裝備水平。促進農機農藝融合,積極推進作物品種、栽培技術和機械裝備集成配套,加快主要作物生產全程機械化,提高農機裝備智能化水平。加強農業信息化建設,積極推進信息進村入戶,鼓勵互聯網企業建立產銷銜接的農業服務平臺,加強農業信息監測預警和發布,提高農業綜合信息服務水平。大力發展數字農業,實施智慧農業工程和“互聯網+”現代農業行動,鼓勵對農業生產進行數字化改造,加強農業遙感、物聯網應用,提高農業精準化水平。發展智慧氣象,提升氣象為農服務能力。

專欄2 農業綜合生產能力提升重大工程 新華社發