三 秸稈基料化利用技術

3.1 秸稈基料食用菌種植技術

3.1.1 秸稈栽培草腐生菌類技術

(一)技術概述

秸稈基料(基質)是指以秸稈為主要原料,加工或制備的主要為動物、植物及微生物生長提供良好條件,同時也能為動物、植物及微生物生長提供一定營養的有機固體物料。麥秸、稻草等禾本科秸稈是栽培草腐生菌類的優良原料之一,可以作為草腐生菌的碳源,通過搭配牛糞、麥麩、豆餅或米糠等氮源,在適宜的環境條件下,即可栽培出美味可口的雙孢蘑菇和草菇等。

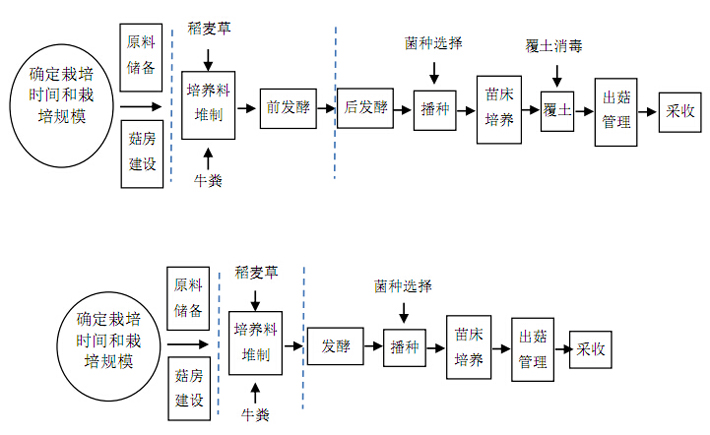

(二)工藝流程

雙孢蘑菇和草菇具體栽培工藝流程見下圖。

(三)技術要點

1.雙孢蘑菇栽培技術要點

(1)栽培時間的確定。雙孢蘑菇是中低溫性食用菌,發菌最適溫度為22~26℃,蘑菇生長的最適溫度為16~18℃。

(2)菇房建設。不同產區可以因地制宜,采用不同的栽培模式,如:床架層式栽培模式、地栽模式。

(3)原料儲備與常用配方。各地農副產品下腳料種類不一,可以根據實情,改變培養料配方。不論屬于何種類型培養料、何種配方,其中的營養成分都必須遵循共同的原則和要求,建堆前培養料中的碳氮比(C/N)應為30~33:1,糞草培養料的含氮量以1.5%~1.7%為好,無糞合成料的含氮量以 1.6%~1.8%為好。

(4)培養料的預處理。在稻草資源豐富的地區,大多采用前一年儲備的晚稻草。在建堆前一天進行預濕,預濕方法是將稻麥草先碾壓或對切,最好切斷成30 cm左右,攤在地面,撒上石灰,反復灑水噴濕,使草料濕透。對于糞料,國外主要采用馬糞或馬廄肥,國內多選用牛糞,鮮糞不宜采用。

(5)前發酵。培養料前發酵包括預濕、建堆和翻堆三個主要工藝環節。建堆前一天將稻麥草、干糞進行預濕。建堆時,先鋪一層寬2.3~2.5 m、厚30 cm左右的稻、麥草料,再鋪一層糞肥,這樣一層草、一層糞,各鋪 10 層左右,堆高 1.5~1.8 m。化肥和餅肥等氮肥輔料必須在建堆時撒入料堆中間,通常在第 3~4 層后分層均勻加入料堆中。堆料過程中,一般從第3層開始根據草料干濕度邊堆料、邊分層澆水,澆水量以建堆完成后,料堆四周有少量水流出為宜。建堆后的整個前發酵過程需翻堆 3~4 次。前發酵結束后培養料的質量要求:培養料為深褐色,手捏有彈性,不黏手;含水量為 65%左右,pH 為 7.2~7.5;有廄肥味,可有微量氨味。

(6)后發酵。后發酵通常在菇房內進行分散式后發酵(室內后發酵)。前發酵結束后,將培養料趁熱迅速搬運進經清潔消毒的菇房內的床架上,底下 1~2 層溫度低,難以達到后發酵溫度要求,不鋪放培養料。進料結束后,封閉門窗,讓菇房內的培養料自身發熱升溫,5~6h后,當料溫不再升高時開始加溫。后發酵期間的料溫變化一般分兩個工藝階段:巴氏消毒階段、控溫發酵階段。后發酵開始,逐漸加溫10h 左右,使料溫和氣溫都達到 58~62℃,維持6~8h,進行巴氏消毒。然后,通過通風降溫,使料溫在48~52℃之間維持 4~6d,這是后發酵的主要階段。控溫發酵階段結束后,停止加溫,慢慢降低料內溫度,降至45℃時,開門窗通風降溫。后發酵結束后的優質培養料為暗褐色,柔軟有彈性、有韌性、不黏手;無氨味而有發酵香味;含水量為 62%~65%,手緊捏有 2~3滴水;pH為 7左右。

(7)品種選擇、播種與發菌管理。后發酵結束后要及時進行翻動拌料、播種。應徹底翻動整個料層,抖松料塊,使料堆、料塊中的有害氣體散發出去。當料溫降至 28℃左右時進行播種。播種前應全面檢查培養料的含水量,并及時調整。

(8)覆土及覆土后的管理。在適宜條件下,播種后 20~23d 菌絲便可長滿整個料層,菌絲長滿培養料后,應及時進行覆土,覆土厚度一般為料床的 1/5。

(9)出菇管理。從播種起大約 35d就進入出菇階段,產菇期 3~4個月。

(10)采收與貯運。

2.草菇栽培技術要點

(1)栽培時間的確定。在自然條件下,通常安排在 5~9 月,在日平均氣溫達到 23℃以上時開始栽培。若菇房有加溫設備,室溫達到 28~32℃,即可實現周年生產。

(2)場地選擇。目前栽培方式主要有室外畦式栽培和室內床架式栽培兩種。室外畦式栽培是室外露地常用的一種栽培方式。

(3)原料儲備。稻草盡量選用單季晚稻或連作晚稻草,并要求干燥、無霉爛。根據培養料配方和生產規模,計算所需貯備原料石灰、麥麩、干牛糞、過磷酸鈣等數量。

(4)培養料的預處理和發酵。預濕:在水池或其他容器中加入石灰粉,調成 2%石灰水,將稻草浸入水池3~6 h,讓稻草充分濕透后澇出拌入其余輔料,然后在地面制成草堆并覆蓋薄膜,使水分相互滲透均勻。上架:將經過預濕的稻草鋪放到床架上,采用覆瓦式鋪料方法,厚度掌握在壓實后25~30 cm為宜。然后逐層淋水至每層有水滴下為度。稻草上架后,將四周塑料薄膜放下,以利保溫。巴氏滅菌:稻草上架后馬上加溫,使菇棚內室溫達到 66~75℃,中層料溫達到63℃左右,保持8~10 h后停火。

(5)播種和發菌管理。

(6)出菇管理和采收。

(四)注意事項

1.培養料既要保障營養搭配合理,又要保障處理得當,給食用菌豐產創造物質基礎。碳氮比是培養料配制的核心原則。在培養料搭配時既要兼顧營養合理,也要兼顧培養料的透氣性、吸水性等物理性狀適宜。

2.溫度、濕度、光照和通風是保障食用菌茁壯生長的外部因素,尤其是溫度、濕度和通風是相互關聯,常常又是相互矛盾的,所以,在自然條件下栽培食用菌,對溫度、濕度、光照和通風的調控要及時、靈活。

3.在食用菌生產過程中,正確處理培養料,徹底殺滅雜菌,減少污染源。

(五)適宜區域

通過菇房的建設,該技術適宜于全國大部分地區的雙孢蘑菇和草菇生產。

3.2 秸稈植物栽培基質技術

(一)技術概述

秸稈植物栽培基質制備技術,是以秸稈為主要原料,添加其它有機廢棄物以調節C/N比、物理性狀(如孔隙度、滲透性等),同時調節水分使混合后物料含水量在60-70%,在通風干燥防雨環境中進行有氧高溫堆肥,使其腐殖化與穩定化。良好的無土栽培基質的理化性質應具有以下特點:(1)可滿足種類較多的植物栽培,且滿足植物各個時期生長需求;(2)有較輕的容重,操作方便,有利于基質的運輸;(3)有較大的總孔隙度,吸水飽和后仍保持較大的通氣孔隙度,可為根系提供足夠的氧氣;(4)絕熱性能良好,不會因夏季過熱、冬季過冷而損傷植物根系;(5)吸水量大、持水力強;(6)本身不帶土傳病蟲害。

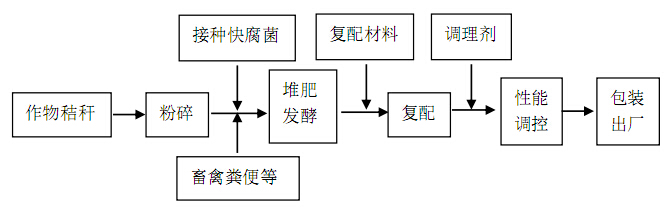

(二)技術流程

秸稈基質制備工藝流程,主要秸稈堆腐、與其他物料合理配比(復配)以及基質性狀調控三個部分,生產技術流程見下圖。

(三)操作要點

1.條垛式與槽式堆腐技術操作要點

用于制備秸稈栽培基質原料應符合下列指標要求:含水量為 60-70%,有機質含量為>50%,碳氮比(C/N)為 20:1~25:1,碳磷比(C/P)為 100:1~400:1,重金屬含量應符合NY525-2012 中規定,原料pH 值為6.0~8.0,原料不能混入其它異物,農作物秸稈事先要進行破碎,破碎長度小 10 cm,與畜禽糞便混合比例 1: (0.2~0.5)(W/W)。 條垛式發酵物料堆成梯形,底部寬 2.5~3 m,頂部寬1.0~1.5 m,高度 1.2 m,長度根據場地確定,應選用跨騎式翻拋機作翻堆設備;槽式發酵兩側墻體采用磚墻或混凝土墻,墻體強度應能支撐槽式翻堆機。槽寬 6~10 m,墻體高度1.6~1.8 m,物料堆積高度1.2 m,長度根據場地確定。堆肥發酵過程,將原料接種有機物料腐熟菌劑,以加快發酵進程。將接種調制好的原料轉至槽式發酵槽中,或在場地中堆成條垛狀,進行一次高溫發酵,堆層高度 1.2~2.0 m。發酵過程中,應定時測定堆層溫度的變化情況,當堆溫達到 55℃后進行翻堆,每 3~4 天翻堆一次,堆層各測試點溫度均應保持在 55℃以上且持續時間不得少于 5d,發酵溫度不宜大于75℃。翻堆3-4次后將物料轉入二次堆肥場進行二次靜態發酵,不再翻堆。對于條垛式堆腐,為使物料堆腐腐熟度均勻,經歷高溫堆肥后,應將物料進行混合,再進行二次靜態堆肥。發酵周期應符合《畜禽糞便無害化處理技術規范》(NY/T 1168-2006)規定,各季節堆肥發酵周期的最少持續天數通過發芽指數試驗確定。一次高溫堆肥發酵不得少于 10d,二次后熟發酵不得少于30d。堆肥原料有害物質、堆肥過程堆層氧濃度、發酵終止物料腐熟度和無害化程度等控制,參照《城市生活垃圾好氧靜態堆肥處理技術規程》(CJJ/T52-1993)執行。

2.隧道式發酵堆腐技術操作要點

發酵隧道地板是留有透氣孔的混凝土預制板,全部孔隙面積加在一起大約相當于地板總面積的25%。為便于氣流在地板下分布流通,在有孔地板與下層水泥地面之間留有 0.5米的空間,風機要選用高壓風機。為較好的分配循環風壓力和限制空氣流速,對著氣流入口的遠端底層地面至少要傾斜高出2%。隧道內絕大部分是循環空氣,它由堆肥層下面的有孔地板吹入,并由隧道上方的回風口循環或排氣口排出。為便于在后發酵結束時降溫及排出氨氣、二氧化碳等廢氣,隧道內除循環風口外,還設有排氣口,大門上部有可閉可開的氣窗。隧道發酵一般不需要外加熱量,靠堆肥本身產生的發酵熱即可完成。在寒冬季節,在堆肥后發酵的初始階段,需要在有孔地板下吹入一些熱蒸汽,以啟動高溫微生物的自然發酵過程。隧道發酵裝料時,將物料均勻堆積在有孔地板上,料厚 1.8~2 米。隧道上方留有 l~2 米的空間,通過堆肥層的空氣在這一空間進行流動,經通風調節器與新鮮空氣按一定比例混合后再吹入底層。隧道的容積越大,裝料越不容易做到均勻,一般裝50~70噸(100~140 立方米)左右為宜。隧道內的料層和空間設有溫度探頭,以便觀測和控制溫度。在堆肥層中插有溫度傳感器,測點設置在料堆不同部位以及空氣排出口。如果堆肥溫度超過規定值,可增加循環風中新鮮空氣的比例來降溫;如果堆肥溫度低于規定值,可減少循環風中新鮮空氣的比例來增溫;如果堆肥密度或厚度不均勻,堆肥密度高的部分循環風量會降低,所以裝填堆肥時,要盡力裝均勻,可采用可擺頭的卷揚機裝進或移出發酵隧道中的堆肥。

(五)注意事項

1. 秸稈復合基質作為一種輕型基質,其容重、密度和總孔隙度應適中,但應控制復配材料珍珠巖等的比例不超過 30%。

2. 基質材料的配比要根據不同基質材料理化性質及幼苗生物學特性,要具有科學性。

3. 秸稈堆肥發酵過程中應嚴格監測其各理化性狀動態變化,以腐熟度作為綜合評價指標衡量堆肥產品的質量標準。

4. 基質安全性。秸稈基質添加畜禽糞便時應測定其重金屬等有害物質含量,對于其含量較高的基質不能用于可食作物栽培,而將其用于觀賞性植被的栽培。

(六)適應區域

秸稈栽培基質技術適應于全國各地。因秸稈來源、基質用途不同,各地區在選擇運用秸稈栽培基質制備技術時,應根據當地實際情況,因地制宜選擇秸稈、堆腐工藝及配套設備、基質復配與調制所需要原料與復配方法。